|

|

|

Préface

Afin de fêter le 90ème (ou 140ème) anniversaire

de notre Alliance, nous voulions faire partager notre émotion

à la découverte de nos archives. C’est pourquoi,

nous avons décidé de concevoir une brochure qui

relate une partie de l’histoire de l’Alliance Française

de Saint-Gall, de ses débuts jusqu’à l’année

1956. Nous poursuivrons notre recherche jusqu’à

nos jours en vue du 100ème anniversaire.

Ce résumé a été écrit à

deux mains, une suisse-alémanique et l’autre franco-suisse

pour exprimer la réalité encore actuelle de notre

société. Il est présenté en version

bilingue pour permettre à tous d’y avoir accès

sans difficulté.

Ce travail a été rendu possible grâce au

soutien du Service Culturel de l’Ambassade de France,

dont nous tenons à remercier son Conseiller M. Alain

Sauval.

Nos remerciements vont aussi à Mme Amélie Pianca

et M. David Zaugg pour leur important travail de recherche et

de traduction. Un merci particulier à Mme et M. Odile

et Reto Steurer, ainsi qu’à Mme Véronique

Paky et M. Hans Wolfgang Hunkel, pour l’aide apportée

à la mise en forme de ce document.

Nous espérons partager avec vous notre plaisir à

découvrir l’Histoire de notre Alliance.

Saint-Gall, novembre 2002

La Présidente

Dominique Andermatt-Gindrat

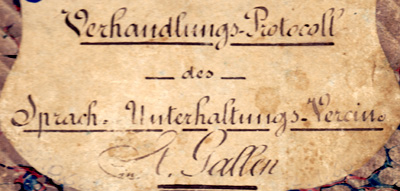

De la Société «Sprach-

und Unterhaltungsverein» à la «Société

Française»

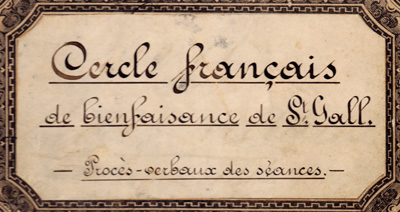

| Le 3 octobre 1862, onze Saint-Gallois, ayant tous passé

une ou deux années en France ou en Suisse romande, se

réunissent pour fonder l’association dite «Sprach-

und Unterhaltungs-Verein» ou société

de langue et de divertissement. L'objectif premier est

l’exercice de la langue française ainsi que le

perfectionnement en conversation, en langue écrite et

en grammaire, sans y négliger le plaisir, comme nous

le verrons plus loin. |

|

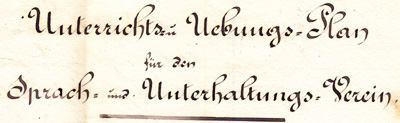

| On se donne même des devoirs pour

la prochaine réunion, comme par exemple apprendre à

conjuguer des verbes. Les premiers procès-verbaux des

réunions sont rédigés en allemand dans

une écriture aussi belle à contempler que difficile

à déchiffrer parce qu'écrite en vieil allemand.

Les comptes, les rapports et les statuts sont des oeuvres d'art

calligraphique environ jusqu’en 1900. |

|

On se rencontre une fois par semaine pour étudier et

discuter; on tient des assemblées mensuelles et deux

assemblées générales par année.

Elles sont obligatoires. La cotisation s'élève

à 20 centimes par membre et par semaine ce qui,

toute proportion gardée, ne représente pas

une bagatelle. Le comité directeur comprend un président,

un vice-président et un secrétaire-caissier qui

fonctionne aussi comme bibliothécaire, car dès

le début, on monte une bibliothèque.

La société se réunit dans une salle qui

lui est généreusement mise à disposition

au premier étage du restaurant «Zum Grünen

Baum» au Bohl, «sans être obligé de

payer la lumière», note-t-on. Avant chaque réunion

on fait l’appel et les absences injustifiées sont

sanctionnées de 20 centimes. Ainsi le 3 novembre

1862 on relève que le président Schneider, MM.

Schlegel, Weber et Kieni arrivent en retard à la séance

(ce qui n’est pas imputable aux problèmes de stationnement

!).

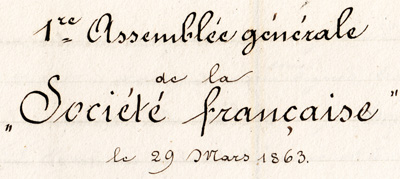

L’association forte de 15 membres «tient bon la

barre» six mois, poursuit son objectif avec succès

et change de nom en mars 1863 et devient la «Société

Française».

| Manifestement, les heures de l'apprentissage ont porté

leurs fruits, car les procès-verbaux, les rapports, les

statuts et comptes-rendus sont dorénavant rédigés

en français. On encourage la lecture par des abonnements

à des journaux (Le journal de Genève, Pour Tous),

l’achat de livres, de dictionnaires et de grammaires en

français. La bibliothèque qui comprend 87 volumes

en 1864, se trouve dans le local de réunion dans une

armoire fermée à clef. On cherche maintenant un

enseignant de français pour diriger les heures d’étude. |

|

A chaque assemblée mensuelle on décide de l'admission

ou non de nouveaux membres. Il faut montrer patte blanche pour

être accepté, cependant bien des métiers

sont représentés : employés de poste, chef

télégraphiste, chef de gare etc. et la variété

s’enrichit constamment avec l’augmentation du nombre

des membres. Les présidents changent environ tous les

six mois jusqu’en 1883; nous trouvons des noms comme Tagmann,

Leuzinger, Rieder, Gaudin, Tobler, Winterhalter. Parce que la

bibliothèque représente une trop grosse charge

pour le secrétaire-caissier Schlegel, un bibliothécaire

est nommé spécialement en 1864. La composition

des statuts est maintenant terminée et approuvée

à l'assemblée générale de février

1866 et signée par 78 sociétaires. Des organisations

semblables voient le jour à Flawil, Ebnat-Kappel, Rheineck,

Gossau, Buetschwil, Rorschach et Berneck, et on cherche

le contact. On n’hésite pas, en 1866, à

rayer (avec treize voix contre une) le membre fondateur et ancien

président Schneider de la liste des membres pour ne pas

avoir payé ses cotisations malgré les sommations

du caissier. Ces années sont l’apogée de

la société au 19ème siècle car elle

verra le nombre de ses membres diminuer au cours des années

suivantes.

Des excursions font également partie de la vie d'association;

on organise la première promenade à Voegelinsegg.

D’autre part, les problèmes habituels auxquels

une association doit faire face ne tardent pas à émerger.

L’absentéisme commence à sévir malgré

les amendes, la bibliothèque est délaissée,

le local est trop petit ou trop humide, le service du restaurant

est insatisfaisant, le caissier doit sommer les membres de payer

leurs cotisations, des membres partent sans donner leur

démission...

Faut-il placer une annonce dans le journal pour attirer de nouveaux

membres et réveiller l’intérêt des

membres actuels ? Pour chaque réunion, on prévoit

à l’avance la discussion d’un thème.

Ce sont des thèmes comme par exemple «le décès

de l'empereur Maximilien du Mexique», ce qui soulève

aussi la question de savoir si l’on peut parler politique

dans ces réunions. Les convocations aux réunions

sont publiées gratuitement dans le «St. Galler

Tagblatt» par Monsieur Zollikofer.

Cette année, on verse Fr. 50.- à des victimes

d’incendie. On accorde Fr. 20.- à la bibliothèque

pour l'acquisition des oeuvres d’Eugène Sue qui

lui manquent. On accorde un subside au groupe de chant de la

société. Faute de membres, celui-ci trouve bientôt

«la paix éternelle» selon les notes du secrétaire.

Le groupe d’enseignement en revanche tient bien le coup.

Le président Tagmann écrit : «Les leçons

de grammaire ont été fréquentées

pendant cette dernière période par 6 à

7 membres et dirigées par notre infatigable commissaire

de police M. Schlegel, auquel nous donnons nos vifs remerciements».

L'assemblée générale décide d’admettre

provisoirement les étrangers, mais on les rejettera

deux ans plus tard. De même, on exclut un membre parce

qu’il a fait faillite et compromet par ce fait «l’honneur

de la société».

Les cours de français sont maintenant donnés par

le Professeur Rieder qui deviendra bientôt Président

de la Société. Pour animer les réunions,

on propose des jeux : échecs, cartes, rami ou jass. Ce

dernier sévira bientôt au grand dam de ceux qui

ne s'y intéressent pas. On crée des «réunions

ambulantes», c’est-à-dire qu’on se

réunit deux fois par mois ailleurs que dans le restaurant

habituel. On organise une soirée de carnaval pour la

gaieté, auquel cas le protocole ne précise pas

si les femmes pouvaient s’y rendre déguisées

en hommes. En effet, il faut savoir que la «Société

Française» est une société masculine,

les femmes n’étant pas admises. En revanche on

acceptera, après d’âpres discussions,

un élève de 17 ans de la «Kantonsschule».

Dans ce temps, le comité prend l’habitude peu à

peu de se réunir chez le Président, M. Tobler.

Mme Tobler s’offre gracieusement pour servir à

boire à ces messieurs. Les dames travaillent donc en

coulisses.

Dans les années soixante-dix, les membres de l'association

se recrutent parmi les professions de chapelier, commis, tailleur,

confiseur, horloger, brodeur, imprimeur, photographe, libraire,

avocat, professeur, pasteur, et même un conseiller d'état

y participe. A l’époque, l’association est

abonnée aux journaux et revues suivants : L'Illustration,

Paris Caprice, Le Magasin Pittoresque, Le Journal pour rire,

Le Journal Illustré, L'Education et l'Instruction, Le

Globe Illustré et La Patrie Suisse. Les sociétaires

peuvent les lire au local avant leur mise en circulation dans

des porte-cahiers.

Vers 1882, on organise une excursion avec concours de tir à

la cible ou au flobert. Chaque année on prévoit

en automne également un «Sauserfahrt» (promenade

de dégustation du moût) qui fait problème:

en effet, si la course d’automne se fait trop tôt,

le moût n’est pas prêt et si l’on attend

qu’il soit tiré, il y a peu de participants car

tout le monde a repris ses occupations et les jours raccourcissent.

On descend donc à Rorschach, Risegg, Buchberg, Thal,

Rheineck, on fait beaucoup de marche à pied et l’on

mérite ainsi son moût lors de plusieurs haltes

de dégustation. On remonte sur Saint-Gall, content et

rassasié, après avoir levé son verre tant

de fois à la santé de la Suisse, de la France

et de la Société Française.

Peu à peu, malgré toutes ces intéressantes

manifestations, le nombre des membres de la société

diminue. De 78 qu’ils étaient en 1866, il n’en

reste plus que 26 en 1888. La bibliothèque doit quitter

le Musée qui a besoin de place. On ne parle plus de leçons

de grammaire et de langue, mais pour attirer de nouveaux membres

et favoriser la participation, on voudrait que chaque sociétaire

veuille bien préparer une causerie sur un sujet qui l’intéresse

pour animer un peu la conversation. Les assemblées trimestrielles

se passent en présence de 8 à 10 membres, et les

séances du comité sont expéditives. Lors

de la préparation d'une excursion en juillet 1883, un

membre avait déjà proposé d'y inviter les

dames, on avait voté, la majorité était

contre.

Vers la fin du siècle, il y a des différends entre

les traditionalistes et les rénovateurs de l’association.

Grâce à la conduite équilibrée du

Président, M. Scheitlin, l’association est sauvegardée.

À la fête du 30ème anniversaire de la «Société»

à Weissbad, il n’y a que 8 participants. On décide

de réduire le comité à 3 personnes et de

ne se réunir que deux fois par mois, mais la participation

des femmes n’entre pas en question.

La fondation du «Cercle Français de Bienfaisance» (1878-1935)

Laissons donc là pour un moment la «Société

Française» et tournons notre attention vers une

autre association qui est fondée à Saint-Gall

en 1878 : Le «Cercle Français de Bienfaisance»

qui au départ compte cinq membres très français

venant de Nîmes, de Paris, de St-Quentin et de Belfort,

tous résidant à Saint-Gall et qui se réunissent

sous les mots d’ordre «patriotisme» et «philanthropie».

Ici, nous vivons l'histoire de la France encore de plus près

que dans la «Société Française».

|

|

Voici une

citation du Président à la réunion de la

fondation:

«Les changements résultant de la guerre de 1870

ont amené dans la ville de Saint-Gall un plus grand

nombre de Français cherchant du travail et demandant

des secours à leurs compatriotes résidents.

Aussi la formation d’une association française

à but humanitaire nous avait-elle déjà

préoccupés et avait été le sujet

de plusieurs entretiens avec M. Moutarde, un de nos membres

actuels : toujours, nous avons hésité en raison

du petit nombre de Français réunis à

Saint-Gall, nous contentant en diverses occasions de nous

concerter pour rendre nos secours plus efficaces».

Vu le petit nombre de Français inscrits, on décide

d’accepter également des Suisses-romands ou même

des étrangers qui sont d’accord avec les principes

et les statuts de la société. On élit

de généreux membres donateurs habitant à

Lyon, Nantes et Paris «membres honoraires», on

accepte des membres passifs qui habitent trop loin pour assister

aux réunions.

Le nombre des membres actifs progresse régulièrement.

On rassemble de vieux vêtements pour les distribuer

aux nécessiteux de passage à Saint-Gall. Les

réunions ont lieu une fois par semaine. Ici aussi,

il y a des assemblées générales

obligatoires avec appel, cotisations, lectures des procès-verbaux

et de la correspondance, discussions des nouveaux statuts,

acceptation de nouveaux membres parrainés par des anciens.

On trouve un local au Loechlibad avec un piano, ce qui

est important car il y a des mélomanes.

En 1879, le «Cercle Français de Bienfaisance» compte

21 membres actifs et 8 honoraires, il a secouru 29 personnes

en un an pour Fr. 225.40 et on dépose un actif de Fr.

450.- à la Creditanstalt. On décide de faire

rénover le monument de St-Fiden érigé

en l’honneur des internés français morts

à Saint-Gall (les Bourbaki) en 1871 et d’y

déposer régulièrement une couronne. Voici

un extrait du discours de Monsieur C. Laroche, du membre du

«Cercle Français de Bienfaisance» et directeur des broderies

mécaniques à Flawil, prononcé à

l’occasion de cette rénovation :

«Messieurs, chers compatriotes,

En 1870/71, je faisais partie de cette désastreuse

campagne qui s’est terminée par la perte de deux

des plus belles provinces françaises. Comme les soldats

qui reposent sous cette terre, et en mémoire desquels

nous sommes réunis ici, j’étais de cette

malheureuse armée des ... Bourbaki qu’un sort

funeste contraignit de chercher un refuge sur le sol hospitalier

de la Suisse ; mais, plus heureux qu’eux, j’eus

le bonheur de revoir la patrie, déchirée alors,

relevée aujourd’hui, toujours notre belle France.

Des circonstances douloureuses ont obligé quelques-uns

d’entre nous à quitter la mère patrie

pour en choisir une nouvelle ; des motifs tout différents,

soit d’intérêt commercial, soit d’intérêt

privé, ont éloigné momentanément

les autres du sol natal. Ces causes diverses nous ont accidentellement

réunis à Saint-Gall, mais notre coeur à

tous est resté français. Aussi, si jamais l’heure

du danger revenait, si la patrie menacée faisait appel

à ses enfants, inspirons-nous de l’exemple des

infortunés qui sont couchés ici, et si tous,

nous ne pouvons pas voler à sa défense, tous,

au moins, contribuons à lui venir en aide, chacun selon

la mesure de ses moyens.»

Encore un autre passage d’un discours de M. Lévy,

prononcé lors du dépôt de couronne le

14 juillet 1881, pour faire ressentir tout le poids de l’histoire

:

«Hélas ! Pourquoi faut-il qu’à

ces pures joies patriotiques la tristesse et les regrets viennent

mêler leur amertume ? Défendrez vous, Messieurs,

à un Alsacien, de se souvenir, non sans un serrement

de coeur, qu’il est des villes, des campagnes profondément

attachées à la France, qui ne pourront célébrer

qu’en secret cette fête nationale ? Mais nous

avons d’autres motifs encore de comprimer les élans

de notre joie et de demeurer tristes et graves en ce jour.

Ici, sous l’herbe que nous foulons, sont couchés

nos frères, héros obscurs, les plus infortunés

peut-être de tous ceux qu’a produits la sanglante

tragédie de 1879. Ils n’ont pas eu la consolation

de tomber glorieusement comme les autres au champ d’honneur,

fortifiés par la pensée qu’en sacrifiant

leur vie, ils sauvaient la partie, ils ont souffert au fond

d’un hôpital une longue et douloureuse agonie,

ils ont vécu assez hélas ! pour voir la France

vaincue, humiliée, envahie ; ils sont morts de découragement

dans l’âme, désespérant de la patrie,

ne sentant que trop bien que leur sacrifice de tant de belles

et jeunes existences s’opérait en pure perte.»

En 1879 déjà, le «Cercle» compte suffisamment

de membres et renonce dorénavant à accepter

des étrangers. On continue à aider des nécessiteux,

on paie le train aux Français de passage qui cherchent

à s’installer en Suisse, on verse des subsides

aux victimes de catastrophe (à Elm, Glaris 1882). On

accepte comme membre un ouvrier-forgeron qui a trouvé

du travail ainsi qu’un M. Traber car il a donné

des preuves de la solidité de son caractère...

Une grave question tourmente le «Cercle» : faut-il soutenir

les déserteurs ? A part cela, la vie de société

du «Cercle Français de Bienfaisance» ressemble beaucoup

à celle de toute autre association : excursions,

banquets, anniversaires, discussions pour les modifications

de statuts ou changements de locaux. Toutefois des questions

plus exceptionnelles sont aussi discutées : faut-il

fêter le 14 juillet alors qu’une épidémie

de choléra sévit dans le midi de la France en

1884 ? On se décide pour un oui. Faut-il se fédérer

aux autres «Cercles Français» de la Suisse ? On réserve

cette option pour plus tard.

En 1890, on accepte un membre féminin en la personne

de la fille de M. Charmey, un membre masculin qui vient de

décéder. Est-ce l’influence française

qui se répercute ou plutôt la crainte d’une

diminution des membres qui deviendra effective pendant les

années quatre-vingt-dix comme c’est le cas, d’ailleurs,

dans la «Société Française»

? Cette année, on renonce à la grande promenade

d'automne, pour en octroyer les frais qu’elle occasionnerait

à M. Moutarde, ancien président, qui est malade

et dans une situation financière pitoyable. On remarque

souvent, à cette époque, des cas semblables

: les préoccupations financières peuvent rendre

malade, ou alors la maladie, avec les frais médicaux

et hospitaliers, peut entraîner très vite une

situation financière difficile.

Ici, l'appartenance au «Cercle» peut apporter du soulagement

: on alloue Fr. 100.- à M. Moutarde alors que

les Alsaciens et Lorrains de passage à Saint-Gall et

qui se trouvent en difficulté reçoivent

Fr. 2.- ou 3.- et ils ne sont pas moins de 81 cette année

à avoir été secourus.

Vers 1890, la situation économique difficile est à

l’origine de démissions et de départs.

Même M. C. Laroche, ancien président de l'association

et directeur des broderies mécaniques de Flawil déménage.

On entretient encore les tombes de St-Fiden, mais en 1894

on se demande si le «Cercle» va pouvoir continuer. On se réunit

de moins en moins, il ne reste que quelques rapports de caisse

et, ensuite, plus aucune trace de réunion jusqu’en

1918. Nous constatons que les deux associations, le «Cercle

Français de Bienfaisance» et la «Société

Française» ne semblent entretenir aucune relation et

ne se mentionnent pas dans leurs archives respectives.

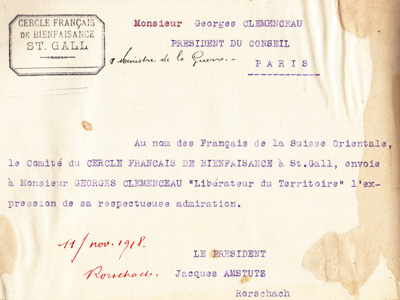

| Pour le «Cercle Français de Bienfaisance», tout reprend

en 1918. Un télégramme est envoyé à

Georges Clemenceau «Libérateur du Territoire»,

qui répondra par l'Ambassadeur de France en Suisse.

On cherche et trouve un nouveau local auprès du «Kaufmännischen

Verein», on achète des meubles et on accepte

sept nouveaux membres féminins (!). On fait modifier

les statuts par le Consul de France à Zurich, ce qui

apporte certains avantages à la société.

On reçoit l'ambassadeur français en Suisse et

on le fait s’inscrire dans le livre d'or de l’association. Les activités reprennent : la gerbe ou la couronne

sur la tombe des Bourbaki, le banquet du 14 juillet etc. On

commence avec 21 membres actifs, bientôt on est déjà

28, c’est le moment de faire venir un photographe. On

organise des «goûters assaisonnés de gaieté»

et on y invite - deux délégués de la

«Société Française» devenue

entre-temps «l’Alliance Française de Saint-Gall».

On décide alors de poursuivre les échanges. |

|

En rapport avec un chargé de mission du gouvernement

Français à Berne, on décide de collaborer

à l’organisation de tournées de conférences

de célébrités françaises en Suisse.

Mais ces beaux projets de conférences sont battus en

brèche par l’épidémie de grippe

de 1918. A la place, on alloue l’année suivante

un subside de Fr. 500.- à la crèche de Saint-Gall.

En 1921, le «Cercle» compte 59 membres actifs et «le»

secrétaire rédigeant les procès-verbaux

de jadis est devenu «la secrétaire». On

organise des soirées avec de petites conférences

culturelles avec pour thèmes «Mme de Staël»,

«Maupassant», «la diction», «les

avantages de la laideur», «les moeurs à

la cour de Henri II», et des petites productions terminent

les soirées : piano, récitation de poèmes,

charades, jeux de société, on chante également,

car on possède un recueil. Une fois, on organise même

un concours de récitation avec un jury et des prix.

Puis, en 1925, toutes les activités de ce cercle dynamique

cessent d’un coup. La cause en est cette fois-ci une

raison interne: Le pasteur Herminjard de l’Eglise Française,

président talentueux et polyvalent, est décédé

subitement. Le professeur Charles Siegfried qui siège

d’ailleurs au comité des deux associations, lui

succède mais renonce quelques mois plus tard à

cette fonction pour des raisons de surmenage. Tout prend fin

à l'exception de la comptabilité qui effectue

encore jusqu’à 1935 quelques paiements aux jardiniers

Ruedlinger et Buecheler pour les soins du tombeau français

(les tombeaux Bourbaki ont entre-temps été mis

ensemble en une seule tombe) et verse des subsides à

quelques anciens de la Légion étrangère

de Sidi bel Abbès et de la Syrie, MM Widmer, Weik,

Finsterl, Schoch et Dupertuis, ainsi que Fr. 20.- pour deux

Français qui font un tour du monde à pied. Les

archives du «Cercle Français de Bienfaisance» sont jointes

à celles de l’«Alliance Française de Saint-Gall».

Déjà depuis une bonne douzaine d’années

on observe des affiliations doubles. Ainsi les deux associations

se sont réunies en quelque sorte, même si nous

n’avons pas connaissance d’actes de fusion officielle.

La «Société Française» devient «l’Alliance Française de Saint-Gall»

Reprenons donc, si vous le voulez bien, la «Société

Française» qui battait de l’aile en 1900 avec

des tensions entre réformistes et rénovateurs.

Lors d’une manifestation en 1911 on n‘enregistre

plus que 11 membres présents. Heureusement que les

séances du comité sont divisées en deux

parties : la séance de travail proprement dite, et

la deuxième partie récréative. Le secrétaire

de l’époque note:

«Il est 10.30 h lorsque la seconde partie commence.

Les bouchons sautent, le vin mousse au fond des verres et

bientôt quelques bouteilles de Neuchâtel blanc

sont vides : ce bon petit vin délie toutes les langues

et met tout le monde de bonne humeur. M. Keel (le Président)

chanta en trois langues au plus grand plaisir des assistants

et le secrétaire récita deux monologues

comiques. Il était minuit et demie lorsque nous vidâmes

notre dernier verre à la prospérité de

la «Société Française» en général

et à la santé de chacun de ses membres en particulier.»

En 1907, on voudrait bien accepter «quelques jeunes

gens qui par leur intelligence et leur caractère se

prêteraient au but de la société».

C’est l’état d’esprit de l’époque

: on veut bien rajeunir la société, mais ce

sont les jeunes qui doivent s’adapter à elle.

C’est le marasme et on se console avec le Grand «Pocal»

d’Honneur qu’on remplit de bon vin vaudois ou

de «Neuchâtel», en 2ème partie...

Vers 1910, on organise des «soirées familières»

où les épouses peuvent venir et où les

célibataires peuvent même amener leurs bonnes-amies.

Est-ce grâce à ces mesures libérales qu’un

an plus tard 12 nouveaux membres s’inscrivent ? C’est

une aubaine assurant la subsistance de la société

pour un certain temps, car il ne restait plus que 11 membres.

A partir de là, les «gracieuses épouses»

peuvent aussi participer quelquefois aux excursions.

Un nouveau membre en la personne du pasteur Herminjard (qu’on

connaît aussi dans le «Cercle Français de Bienfaisance»)

s’investira en 1913 encore explicitement pour l’admission

des femmes. Mais elles ne seront acceptées en tant

que membres de la société que six ans plus tard.

En 1912, on se met en rapport avec l’«Alliance

Française de Zurich», puis avec l’institution

respective de Paris, et on commence à parler de conférences

culturelles. 1912 est aussi l’année du cinquantenaire

de la «Société Française» qui prend maintenant

à son tour le titre d’«Alliance Française

de Saint-Gall». C’est assez remarquable que

cette société composée d’une majorité

de Suisses-allemands soit devenue l’«Alliance Française

de Saint-Gall» et que ce ne soit pas le «Cercle Français

de Bienfaisance» qui ait amorcé cette métamorphose

ou même que les deux sociétés n’aient

pas fusionné dans ce but.

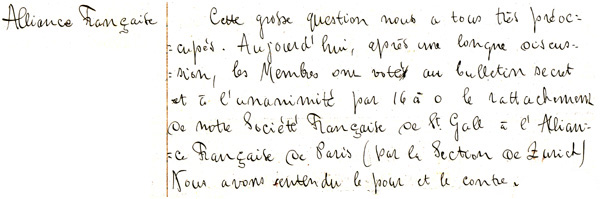

|

Assemblée extraordinaire le 10 décembre 1912

au local «Schlössli» |

En 1913, par l’intermédiaire de l’Alliance

Française de Zurich, on invite M. Henry Welschinger

de Paris, membre de l’Institut de France, à présenter

une conférence sur le «Comte de Mirabeau».

A part cela, des membres ou des personnes de leur entourage

donnent des conférences sur un pays ou des sujets qu’ils

connaissent.

En 1915, on fixe une excursion au 9 mai car le 10 est une

date de mobilisation qui concerne plusieurs membres dont le

bibliothécaire qui doit être remplacé.

On s’abonne à «L’Histoire de la Guerre».

Ce n’est qu’après la Première guerre

mondiale, en 1919, que les femmes seront admises comme membres

de l’Alliance Française de Saint-Gall. Citation

lue dans un procès-verbal : le Président relève

que, depuis l’admission de membres féminins,

le comité est stimulé à organiser des

parties de plaisir.

A partir des années 20, l’Alliance Française

de Saint-Gall est soutenue par Paris aussi bien sur le plan

financier qu’avec des livres. La société

maintient sa vitalité avec de nouvelles idées.

Une «Commission de plaisir», dirigée par

la jeune Mlle Justrich, se charge de l’organisation

de certaines manifestations de caractère plaisant.

Il faut dire qu’à l’époque (fin

des années 20, début des années 30) la

grande soirée annuelle avec comédies jouées

par les membres, bal, tombola et de belles toilettes attirent

de 180 à 200 personnes.

Mais en 1933, la situation change : sans doute une conséquence

de la crise qui sévit depuis 1931, on enregistre des

démissions. La grande soirée est supprimée

puisqu’elle occasionne trop de frais. C’est la

reprise de la flamme en 1936. Mlle Justrich constate par sa

réélection à l’unanimité

à la tête de la commission de plaisir «combien

ses talents sont appréciés».

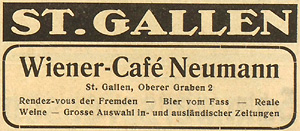

|

En 1939 on se voit contraint de changer de local, «en raison de la conduite par trop bruyante de quelques jeunes éléments», l’Alliance n’est plus la bienvenue au Café Neumann, la commission de plaisir a trop bien fonctionné ! Où mettre la bibliothèque qui prend considérablement de place ? On parle du «Hecht», mais elle ira au «Walhalla». |

On commence à faire des excursions en auto comme plusieurs membres en ont une, et on visite le château d’Arenenberg.

Puis c’est la Guerre et toute activité est interrompue.

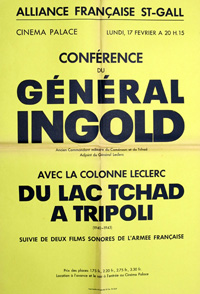

On recommence en 1945. M. Beausire est élu Président,

Mme Reiner vice-présidente, M. Grellet reste fidèle

à son poste de bibliothécaire. On devient plus

sobre dans les divertissements, mais dans la deuxième

moitié des années quarante, on réussit

à organiser quelques conférences d’envergure

: «Les Etats-Unis» 1946 par André Maurois,

«Avec la colonne Leclerc du Tchad à Tripoli»,

début 1947 par le Général Ingold (au

Cinéma Palace avec des billets d’entré

de Fr. 1.75 à 3.30). En 1948, le Général

Giraud raconte sa dernière évasion, et De Lattre

de Tassigny, reçu en grandes pompes par l’Alliance

et les autorités de la ville, parle de «l’Epopée

de la première Armée Française».

|

|

À partir de 1951, les conférences se succèdent

régulièrement, parcimonieusement, selon les

moyens de la société : il y en a cinq en 1951,

deux et la projection d’un film sur André Gide

en 1952, et deux conférences en 1953. A cette époque

comme aussi plus tard de temps à autre, on déplore

le fait que malgré toutes les communications et invitations

respectives, la presse ne prend guère le relais de

toutes ces manifestations de l’«Alliance Française».

L’Alliance manquant de conférenciers de Paris

en 1954, des conférences sont présentées

par le président M. Beausire qui parle de Paul Eluard,

de Mme Haller et de Julien Green et le vice-président

M. Plattner de la malaria.

À partir de la même année, on mentionne

le «Thé des dames», réunion de femmes

de deux après-midis par mois au «Walhalla». Le cimetière

de St-Fiden est supprimé depuis 1955, et en 1956 le

«Walhalla» est dévasté par un incendie. L’Alliance

doit se trouver un nouveau lieu de réunion et déménagera

à l’hôtel «Hecht».

Ici, nous cessons nos notes, l'histoire étant un éternel

recommencement, et nous rejoignons une époque dont

beaucoup de Saint-Gallois vivants portent le souvenir en eux,

et bien des membres âgés de l’«Alliance

Française» auront eux-mêmes vécu l’histoire

de la société à partir de ce temps.

Amélie Pianca, David Zaug

|

|

|